Cambio de la narrativa en las instituciones

Antes del 2007, en ninguna entidad del país se permitía abortar por voluntad de la mujer o persona gestante. El aborto estaba regulado en los códigos penales de cada una de las entidades y en el federal, mismos que casi no habían tenido cambios desde 1871. A pesar de que, desde esos tiempos, ya existían movimientos sociales que exigían la despenalización del aborto,159 aún prevalecía la normativa penal. Si bien entre 1871 y 1931 se dio un avance importante que permitió abortar cuando el embarazo fuera producto de una violación sexual; siguieron existiendo barreras para acceder al servicio. El caso de Paulina, en Baja California, es un ejemplo. En 1999, a la edad de 13 años, quedó embarazada a causa de una violación y las autoridades de la entidad le negaron el acceso a un aborto legal y seguro.160

Poco tiempo después, en el Distrito Federal —ahora Ciudad de México— varias personas legisladoras comenzaron a impulsar que se reformara el Código Penal para despenalizar el aborto. Esto, después de que las luchas del movimiento feminista llevaran años exigiendo la liberalización de las leyes sobre el tema. Así, en el año 2000, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó cambios en materia de aborto en el Código Penal, a partir de una iniciativa presentada por la entonces jefa de Gobierno, Rosario Robles, por lo que a esta reforma se le conoce como Ley Robles.

Los cambios consistieron en agregar dos nuevas causales mediante las cuales se podría acceder al aborto: cuando hubiera riesgo para la salud de la mujer embarazada y cuando el producto de la gestación presentara alteraciones congénitas o genéticas. Esta reforma fue cuestionada por 23 personas legisladoras, quienes presentaron la Acción de Inconstitucionalidad 10/2000 ante la SCJN.161 Su argumento era que violaba el derecho a la vida; en específico, el derecho a la vida de los “niños por nacer”. Al resolverla, el Pleno determinó que la reforma al Código Penal no vulneraba el derecho a la vida, ya que no era un permiso para abortar. Lo que se regulaba era una circunstancia muy específica en la que, si se cumplía con todos los requisitos, no se castigaría a la persona que abortara; por ejemplo, contar con la opinión de dos médicos especialistas y que el producto de la gestación tuviera alteraciones genéticas. En este caso, la SCJN no relacionó su sentencia con el derecho a la salud de las mujeres o personas gestantes, ni con ningún otro derecho que pudiera transgredirse al no permitir el acceso al aborto, como la autonomía reproductiva, la dignidad humana o la igualdad jurídica.

En su momento, esta sentencia fue muy importante, pues además de ser la primera vez que la Corte decidió sobre un tema relacionado con el aborto, también permitió que las reformas legislativas de la Ley Robles permanecieran vigentes. Tiempo después, el 26 de abril de 2007, se aprobó en el Distrito Federal la reforma legislativa que despenalizó el aborto voluntario dentro de las primeras 12.6 semanas de gestación. En específico, se modificaron los artículos 144 a 147 del Código Penal del Distrito Federal. La entonces PGR y la CNDH promovieron acciones de inconstitucionalidad contra esta reforma, que fueron resueltas de manera conjunta por la SCJN, mediante la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007.162

La PGR y la CNDH argumentaban que la reforma al Código Penal del Distrito Federal vulneraba el derecho a la vida del producto de la concepción y el derecho a la igualdad y no discriminación —en relación con la procreación y paternidad—; asimismo, que había invasión de competencias, pues no les correspondía a las personas legisladoras locales regular sobre un tema de salud. Esta fue la primera vez en toda América Latina que la máxima autoridad judicial de un país se vio obligada a decidir si el aborto debía dejar de ser considerado un delito durante las primeras 12.6 semanas de gestación.

En este caso, el Pleno resolvió que la despenalización del aborto en el Distrito Federal era constitucional, puesto que la reforma no iba en contra del derecho humano a la vida. A diferencia de lo que señaló en el 2000, la Corte fortaleció su argumento y concluyó que la vida no es un derecho humano absoluto. Además, advirtió que ni la Constitución, ni ningún tratado internacional o alguna interpretación de esos documentos, incluía una definición sobre cuándo empieza la vida y, mucho menos, un reconocimiento de que la vida se tuviera que proteger desde el momento de la concepción.

El Pleno reconoció también que uno de los principios del derecho penal es que, antes de crear nuevos delitos o aumentar las penas, se deben buscar soluciones alternativas (ultima ratio). En particular, en el caso del aborto, reconoció que las personas lo seguirían llevando a cabo y en condiciones no siempre seguras y sanitarias. Por ello, dado que la prohibición total del aborto no había servido para proteger la vida prenatal o el proceso de gestación, era válido que las personas legisladoras decidieran no recurrir al derecho penal como primera opción para erradicar potenciales riesgos a la salud de las personas que cursaban embarazos no deseados.

En relación con la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, alegada por la PGR y la CNDH, la Corte argumentó que en materia de embarazos no se puede hablar de discriminación en contra de los hombres por motivo de su sexo, pues se tiene que tomar en cuenta que la reproducción no se vive igual en todos los cuerpos. La continuación de un embarazo no deseado tiene consecuencias permanentes y profundas para la mujer (o persona gestante) y, por esta razón, son ellas quienes deben decidir sobre sus embarazos. Por último, en el caso de la alegada invasión de competencias, el Pleno señaló que la propia LGS establece que los temas relacionados con la salud reproductiva —como el aborto— deben ser atendidos tanto por autoridades federales como locales. En este sentido, la asamblea legislativa del entonces Distrito Federal había actuado de conformidad con la Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad del 2000 y el 2007 blindaron la despenalización del aborto durante el primer trimestre gestacional, así como las causales de riesgo para la salud de la persona embarazada y de alteraciones congénitas o genéticas en el producto. Al resolver que estos cambios eran constitucionales, la Corte envió un mensaje a todas las personas legisladoras del país para que, si así lo decidían, cambiaran sus códigos penales en términos iguales o similares a los del Distrito Federal, con la certeza de que no habría ninguna estrategia jurídica para revertir esa modificación.

Entre los argumentos expuestos, la Suprema Corte señaló que la Constitución no reconoce el derecho a la vida en sentido normativo, sino que establece obligaciones positivas del Estado para promocionar y hacer efectivos derechos relacionados con la vida; y que ningún instrumento internacional de derechos humanos aplicable a México reconoce a la vida como un derecho absoluto ni exige un momento específico para el inicio de su protección, por lo tanto, México no está obligado a “proteger la vida desde la concepción”. Como se mencionó anteriormente, a raíz de lo anterior, ha habido una oleada de reformas a las constituciones locales para incluir cláusulas de “protección a la vida desde el momento de la concepción”, lo cual pone en evidencia la presencia de sectores conservadores en distintas entidades federativas que comenzaron a movilizarse con la finalidad de dificultar la liberación del aborto. Aunque desde el punto de vista jurídico estas reformas a nivel local no impedían la posibilidad de reformar los códigos penales para despenalizar el aborto, ni para abortar bajo las causales ya previstas, fueron fuente de mucha confusión.

Además, las sentencias resueltas hasta este momento en materia de aborto no habían analizado las disputas desde la óptica de los derechos reproductivos de las mujeres (y mucho menos se había considerado a las personas gestantes). Aun así, la despenalización del aborto hasta las primeras 12.6 semanas de gestación en el Distrito Federal tuvo una relevancia histórica. Ahora, más de una década después de estos debates, no se puede negar que esas sentencias fueron cruciales para avanzar en la legalización del aborto voluntario en el país y en la región.

Después de estas primeras sentencias, la Suprema Corte no volvió a emitir resoluciones en materia de aborto sino hasta 2018 y 2019. Se trató, sobre todo, de casos en los que se negó el aborto por causales como violación o salud de la persona embarazada.163 Aun así, los avances continuaron a nivel regional. En 2005, surgió en Argentina la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en diciembre de 2020 logró la despenalización en ese país hasta las 14.6 semanas de gestación. Esta lucha, que se extendió a toda Latinoamérica desde 2018, convocó a miles de personas que marcharon y se manifestaron portando un pañuelo verde como símbolo del movimiento. En México, la Marea Verde promovió que muchas feministas siguieran tomando el espacio público para exigir el aborto legal, seguro y gratuito, y también como una oportunidad para hacer incidencia política.

Así, la Marea Verde permeó en el Poder Judicial y, diez años después de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, la SCJN volvió a resolver un caso relacionado con el aborto voluntario, en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 de Coahuila. Es interesante que, una vez más, fue la PGR la institución que la promovió. Esto muestra un cambio importante respecto a la postura de las instituciones en relación con este tema en México. En 2007, con la despenalización del aborto durante las primeras 12.6 semanas de gestación en el Distrito Federal, la PGR había argumentado que permitir el aborto al inicio del embarazo era contrario a lo establecido en la Constitución; sin embargo, diez años después, esa misma institución acudió a la Suprema Corte a decir exactamente lo opuesto: que no permitir el aborto en un periodo cercano al inicio del embarazo era contrario a los derechos humanos.

Como ya se analizó en el capítulo II sobre el “Marco normativo”, la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 fue emblemática, pues el Pleno de la SCJN no se limitó a establecer que la despenalización del aborto era compatible con la Constitución, sino que resolvió que la prohibición absoluta de esta práctica era inconstitucional. Además, hizo una aclaración que amplió el reconocimiento de los derechos humanos, pues explicó que lo resuelto comprendía tanto a las mujeres como a las personas con capacidad de gestar. Este concepto fortalece la inclusión y el reconocimiento de los derechos de todas aquellas personas que, si bien pertenecen a identidades de género distintas del concepto tradicional de mujer y hombre, sus cuerpos también tienen la capacidad de gestar. La SCJN también reconoció la relación entre el aborto y el derecho a la salud y señaló que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar este servicio. Asimismo, el Pleno señaló que incluir el aborto en los códigos penales carece de justificación y que, en todo caso, debería considerarse solo como último recurso. Por último, destacó que la regulación penal del aborto impone una carga desproporcionada a las personas gestantes, ya que las obliga a continuar con embarazos no deseados y a cumplir con un supuesto fin reproductivo, lo que vulnera sus derechos a la salud, la autonomía y la igualdad. Todo esto demuestra que los estándares en materia de aborto por parte del Poder Judicial también se han inclinado hacia una perspectiva más garantista e integral.

Todas estas sentencias, en conjunto con el trabajo legal de organizaciones como GIRE, dieron paso a una nueva ruta para avanzar en la despenalización del aborto: la judicial. En 2023, los precedentes de la SCJN en los casos de Aguascalientes y el CPF sentaron la obligación de los congresos de eliminar las normas que criminalizan de forma absoluta el aborto consentido, ya que son inconstitucionales. Por otra parte, en 2024, la Primera Sala reiteró sus criterios y ordenó al Congreso de Yucatán derogar las disposiciones que criminalizaban el aborto voluntario en su Código Penal.

Además, por primera vez existieron sentencias de tribunales federales que ordenaron a los congresos locales —de Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas— derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido. A la fecha de edición de este informe, los congresos de Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí ya han despenalizado el aborto voluntario hasta la semana 12.6 de gestación.164

Por otro lado, el 10 de octubre de 2024, 17 años después de la despenalización parcial del aborto en la Ciudad de México, en la misma entidad se presentó una iniciativa con proyecto de decreto (apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios que integran el Congreso y por otras asociaciones locales) con la finalidad de reformar el Código Penal en materia de aborto y eliminar su regulación como delito, es decir, para retirarlo de manera definitiva de esa normativa y que solo quede regulado en la legislación de salud.

Aprobar esta reforma sería un avance significativo, pues resulta anacrónico y contradictorio considerar al aborto a la vez como un delito y un derecho, ya que su atención integral se reconoce como un servicio de salud esencial —como indica la OMS—. Eliminar el aborto de los códigos penales abre la puerta a una transformación social, en tanto lo desvincula de la narrativa punitiva que perpetúa el estigma y la criminalización, tanto de las personas que interrumpen su embarazo, como del personal de salud, de partería y acompañantes que atienden abortos. Al reconocerlo como un derecho y atenderlo desde una perspectiva de salud pública, se fortalece la autonomía de las mujeres y personas gestantes, dado que se garantiza que sus decisiones reproductivas no sean motivo de persecución ni exclusión. Así, la reforma en la Ciudad de México consolidaría un paso histórico hacia el objetivo de que las personas puedan ejercer sus derechos reproductivos de forma plena, sin temor a ser criminalizadas o consideradas como delincuentes.

El aborto como un derecho a la salud: el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México y las recomendaciones de la OMS

Un marco normativo comprehensivo, que garantice que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer su autonomía reproductiva, no solo debe incluir la despenalización del aborto, sino también, garantizar su acceso. Es fundamental crear políticas públicas que planeen y gestionen la atención del aborto —tanto espontáneo como inducido—, de manera que sea posible monitorear las condiciones en las que se provee ese procedimiento médico en México. En este sentido, la publicación, en 2021, del Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México por parte del CNEGSR, y su actualización en 2022, representan un avance significativo para la lucha por la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes en el país. Este lineamiento establece la obligatoriedad de prestar el servicio de aborto seguro conforme al marco legal vigente y según las características de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. Las recomendaciones para prestar el servicio, además, toman en cuenta los estándares internacionales promovidos por las Directrices sobre la atención para el aborto de la OMS.

El Lineamiento Técnico pone a disposición del personal de salud del país las definiciones clínicas para proveer abortos seguros en México. Este tipo de abortos son los que se realizan de acuerdo con la mejor evidencia disponible (tomando en consideración la edad gestacional de la persona embarazada, el acceso a información pertinente sobre el procedimiento y la atención adecuada por parte del personal de salud) y de acuerdo con los derechos humanos de las personas usuarias. El objetivo de definir estos criterios es reducir al mínimo las complicaciones de salud derivadas de los procedimientos de aborto que, llevados a cabo en las condiciones adecuadas, resultan sencillos y seguros.

Entre las necesidades de atención específicas retomadas de las directrices de la OMS podemos mencionar el manejo del dolor de forma sistemática, la predilección por la combinación de medicamentos o la aspiración al vacío como métodos de aborto, la ampliación de los roles y perfiles del personal de salud que podría acompañar un aborto, y el uso de métodos anticonceptivos después del procedimiento. El Lineamiento agrega, como una necesidad fundamental, el rol de acompañamiento del personal de salud para garantizar que se respete la toma de decisiones reproductivas de las personas usuarias. Para ello, no solo se destaca la necesidad de proporcionar información sobre los procedimientos, sino que también advierte sobre los estigmas persistentes entre el personal médico en relación con el aborto. En ese sentido, aclara las obligaciones que este tiene en la provisión de dichos servicios, así como los límites de prácticas que podrían afectar una atención adecuada, como la objeción de conciencia.

Uno de los aspectos esenciales del Lineamiento, que lo convierten en una herramienta de política pública fundamental para la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, es que no solo basa sus recomendaciones en la información médica más actualizada, sino también en un paradigma de protección de derechos humanos. Este paradigma, posicionado por la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, reconoce que el aborto es un servicio de salud esencial para las mujeres y personas gestantes y que se vincula de forma directa con su derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar —físico, mental y social—. Esto implica reconocer las necesidades relacionadas con el aborto, no solo por el rol que tiene esta práctica en la protección de la salud integral de las personas usuarias, sino también en el caso específico de las víctimas de violencia sexual, de las usuarias que lo solicitan por decisión propia y de las consideraciones médicas y jurídicas para la atención de niñas y adolescentes.

Cambios y continuidades en los medios de comunicación: narrativas en torno al aborto

Con el fin de dar seguimiento a la agenda mediática, así como a los contextos estatales y nacional respecto a los obstáculos que persisten en torno a los derechos reproductivos, GIRE realiza un monitoreo interno de medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Este seguimiento también contribuye a identificar situaciones en las que se vulneran los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. El monitoreo posibilita documentar los casos de aborto y contactar a las personas afectadas para ofrecerles acompañamiento y asesoría. Además, permite tener el pulso de las narrativas que se construyen desde los medios de comunicación y generar estrategias para incidir en la construcción de un entorno mediático acorde con los derechos humanos y la justicia reproductiva.

La siguiente gráfica muestra el número de notas sobre aborto que GIRE monitoreó entre enero de 2019 y diciembre de 2023, las cuales permitieron analizar los cambios y las continuidades en las narrativas de los medios de comunicación en torno al tema. De esta manera, con base en 3028 recursos periodísticos, se pudo dar cuenta del incremento de la cobertura a partir de coyunturas específicas, así como de los diversos formatos y tópicos y las diferencias de postura al respecto entre los medios tradicionales y las personas periodistas independientes.

En la actualidad, el acceso a los derechos por parte de las mujeres, personas gestantes y personas LGBTQ+, entre los que se encuentra el derecho a la salud, figura en la agenda de los medios de comunicación. Ello sobre todo a partir de la tenacidad, las demandas y las acciones de movimientos como Ni Una Menos, Me Too y la ola de colectividades que han surgido en distintos lugares del mundo.

Como ya se mencionó, si bien el movimiento por la despenalización del aborto en México tiene una larga historia que se remonta a 1930, la Marea Verde ganó visibilidad en 2018 con la demanda por la despenalización en Argentina. A pesar de que su objetivo se logró dos años después, en 2020, las argentinas mostraron la importancia de fortalecer un movimiento internacional e intergeneracional. Además, este movimiento también reafirmó que la lucha por los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar es una carrera de largo aliento que puede y debe ser sostenida en colaboración, pues se trata de algo que atraviesa a todas las personas: la búsqueda de libertad y justicia.

En Argentina, los medios de comunicación tuvieron un papel notable por la cobertura que brindaron tanto a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores, como a las manifestaciones callejeras de la Marea Verde, conocidas como pañuelazos. Les dedicaron varios minutos de radio y televisión en vivo, así como primeras planas. El pañuelo verde se convirtió en el símbolo del movimiento y fue replicado a lo largo de toda la región.165

Por otro lado, antes de 2007, el aborto no se consideraba como prioritario en los medios de comunicación ni en la agenda política de México;166 era un tema que aparecía en los espacios de nota roja y en debates que polarizaban las posiciones a favor y en contra. Además de la poca cobertura en prensa, el aborto se mostraba como una experiencia que solo vivían mujeres con determinadas características socioeconómicas. Sin embargo, a lo largo de los años, activistas, académicas y organizaciones de la sociedad civil, como GIRE, impulsaron campañas fuertes y sostenidas para propiciar el debate y mostrar argumentos en favor de la despenalización.

En 2007, mientras las discusiones por la despenalización comenzaban con un bajo perfil en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el tema no se abordaba en los medios. El debate público y político se detonó a partir de que el periódico Reforma publicó una primera plana al respecto.167 Las discusiones sobre el aborto no se hicieron esperar en los medios de comunicación y sus narrativas retrataron los discursos polarizados de la época: los grupos antiderechos y con posturas ultraconservadoras insistieron en posicionar el aborto como un pecado y un acto inmoral; por su parte, los movimientos feministas pusieron el foco en la imperiosa necesidad de despenalizar debido a las muertes y las consecuencias para la salud de las mujeres, tanto de los abortos inseguros y clandestinos, como de llevar a término embarazos no deseados. En los debates se dio cabida a los grupos con ideologías ultraconservadoras y antiderechos y al movimiento en favor de la despenalización. Era una disputa entre los que estaban a favor y los que estaban en contra; pocos medios permanecieron neutrales. En el imaginario predominaba la imagen del aborto como un tema oscuro y riesgoso.168

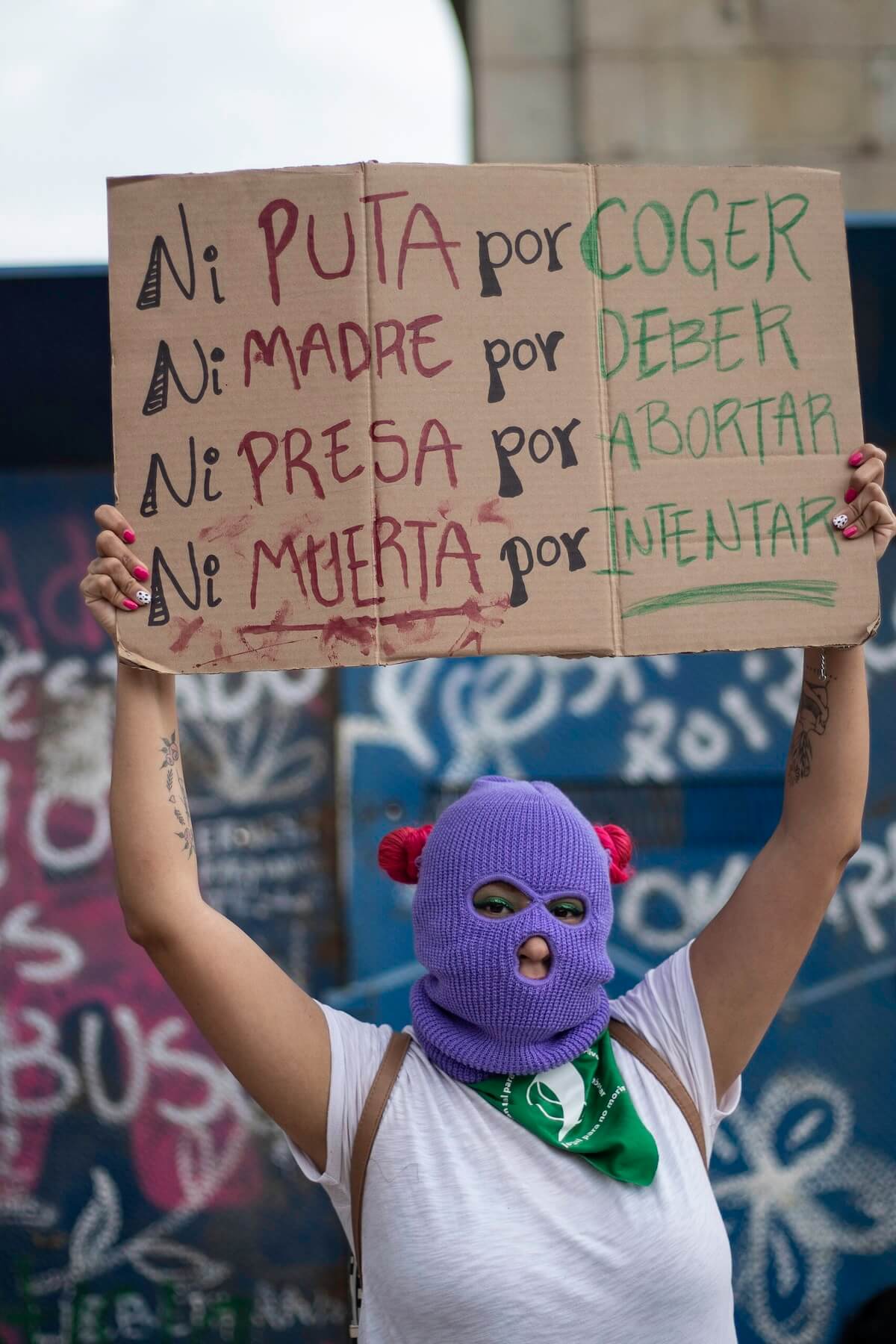

En esta coyuntura, se informaba sobre las marchas organizadas por grupos feministas, pero se ponía énfasis en que se trataba de pocas personas. Algunos medios impresos, de corte más progresista, publicaron en sus portadas fotografías de esas marchas y de los carteles con los que se exigía un aborto legal y seguro; sin embargo, también hacían notas sobre los reclamos de los grupos conservadores para frenar la ley que despenalizaría el aborto en la entidad en cuestión.

La sesión en la que se debatió la despenalización del aborto, el 24 de abril de 2007, se trasmitió en vivo en dos pantallas gigantes instaladas en el Hemiciclo a Juárez (en el centro de la ciudad). Este hecho permite dimensionar la trascendencia que tuvo el tema en ese momento. Los principales medios y líderes de opinión dieron cuenta de ello y, aunque en ciertos casos hubo amarillismo y estigma en el abordaje, lo cierto es que: “El aborto estuvo en todas partes. Del internet al volanteo callejero, de Monsiváis a Chespirito, personajes indiscutibles de una cultura donde los contrastes son parte de su misma definición”.169 Al día siguiente, el acontecimiento saturó las primeras planas.

Un año después, en 2008, los grupos de derecha organizaron intensas movilizaciones que también llegaron a la agenda mediática, sobre todo con la insistencia y el impulso de hacer reformas a las constituciones locales de los estados para “proteger la vida desde el momento de la concepción”. El propósito, según estos grupos, era evitar que los estados despenalizaran el aborto, lo que contribuyó a que los medios de comunicación transmitieran el mensaje, incorrecto, de que con la inclusión de esa cláusula la despenalización del aborto en esos estados sería imposible.

Por otro lado, algunos medios retomaron las voces de especialistas en el tema para aclarar que, a pesar del objetivo inicial de las reformas señaladas, estas no constituían un obstáculo legal para el acceso al aborto bajo ciertas causales, ni para futuras reformas que pudieran despenalizar el aborto en las entidades federativas.

Si bien transcurrieron varios años para que el tema volviera a la agenda mediática de forma relevante, los grupos feministas y las colectivas, acompañantes, académicas y organizaciones de la sociedad civil persistieron en su trabajo legal, sociopolítico y pedagógico por el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Con la publicación de la LGV,170 en 2013, se reconocieron a nivel nacional los derechos de las personas que han sido víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos, así como las obligaciones de las autoridades al tener contacto con ellas. En la ley quedó especificado que, en caso de quedar embarazadas, las víctimas de violencia sexual tienen el derecho de abortar.

Una vez más, los medios de comunicación demostraron su influencia para configurar la agenda política y la opinión pública, así como para divulgar el tema entre audiencias no especializadas. Con la expedición de la LGV, la prensa comenzó a tomar nuevas posturas. En las notas empezó a utilizarse el término maternidades forzadas, se incluyó una narrativa en favor del acceso al aborto en casos de violencia sexual y se manifestó que se trataba de un derecho en el que el Estado tenía una responsabilidad importante. Incluso en los medios de comunicación más conservadores, el aborto en casos de violencia sexual fue un tema de discusión que generó contradicciones, ya que algunas notas periodísticas llegaron a retomar comentarios en los que se aprobaba el aborto para casos de violencia sexual hacia infantes.

Otro parteaguas fue la resolución de los casos de Marimar y Fernanda171 —acompañados por GIRE—, en 2018, en los que la SCJN señaló que la negativa a practicarles un aborto constituyó una vulneración a sus derechos humanos, y reafirmó la obligación legal de que el personal sanitario garantice y no ponga obstáculos para acceder al aborto en casos de violación sexual. Sus historias tuvieron un espacio relevante en los medios de comunicación, lo que permitió reflexionar en torno a la aceptación del procedimiento, aunque fuera solo cuando el aborto ocurría después de una violación sexual. Sin embargo, en general, aún se insistía en que recurrir a este servicio de salud no prevenía los embarazos no deseados ni evitaba que persistiera la violencia sexual.

Aunque hubo coberturas respetuosas con la identidad de quienes contaban sus historias, también se publicaron casos de niñas y adolescentes que no tomaban en cuenta la situación de vulnerabilidad de este grupo poblacional. El mandato de la maternidad y los estereotipos de género aún permeaban buena parte de los titulares de los periódicos. Sin embargo, lo ocurrido en los casos de Marimar y Fernanda dio paso a que los medios de comunicación comenzaran a poner atención y dar mayor seguimiento a la forma de actuar del personal de salud ante las solicitudes de aborto.

Por otro lado, en mayo de 2019, la Corte resolvió el caso de Marisa —acompañada por GIRE— a quien se le había negado abortar a pesar de que su salud estaba en riesgo. En este caso, la SCJN resolvió que un aborto por razones de salud tiene como finalidad restaurarla y proteger a la persona gestante y reiteró que el derecho a la salud involucra, además del aspecto físico, el mental y el social. Después de que la Corte resolviera este caso, los medios de comunicación retomaron el tema en su agenda. El aborto comenzó a nombrarse de manera más directa como un derecho a la salud. Si bien la sentencia de la Corte constituyó un avance en la justicia reproductiva, esto no hubiera sido posible sin la lucha incansable de los movimientos feministas y de las organizaciones de la sociedad civil en México y en toda la región.

También en 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad federativa en despenalizar el aborto hasta la semana 12.6 de gestación. El hecho de ser uno de los estados con mayor desigualdad y riesgo para las mujeres y otras personas con capacidad de gestar no fue un impedimento para que estas exigieran, sin tregua, su derecho a abortar. Si bien se trató de una noticia que tuvo gran cobertura nacional, su temporalidad fue corta. El seguimiento más puntual e intenso fue en la prensa local y, pese a que gran parte de las notas se limitaban a informar lo que había ocurrido en el Congreso, otras comenzaban a hacer comparativos con las cifras que ya arrojaba la Secretaría de Salud respecto a los servicios brindados, así como a retomar las causales bajo las cuales el aborto estaba permitido.

A partir del monitoreo de medios realizado por GIRE, se observa que, en 2020, la cobertura sobre el tema de aborto se redujo 46.58 por ciento con respecto al año anterior. Esto podría responder a que en ese año la agenda mediática, no solo del país sino del mundo, se enfocó en informar sobre la pandemia de covid-19. Aunque pocas, aún hubo notas centradas en la falta de atención para quienes solicitaban acceder a un aborto, sobre todo en los casos de violencia sexual, así como en la atención brindada en las entidades que ya lo habían despenalizado (Ciudad de México y Oaxaca).

Para 2021, tanto las líneas editoriales, como el entorno de los medios de comunicación habían cambiado.172 A pesar de que aún cubrían de forma prioritaria temas de salud relacionados con covid-19, la agenda hizo espacio para hablar de los triunfos en el ámbito de los derechos reproductivos tras los casos resueltos por la Corte y la oleada de despenalizaciones en varios estados. En julio de ese mismo año, Hidalgo y Veracruz despenalizaron el aborto hasta la semana 12.6 de gestación.

El 7 de septiembre de 2021, el Pleno de la SCJN, con motivo de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 en contra del Código Penal del estado de Coahuila, declaró por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto consentido era inconstitucional, ya que violaba una serie de derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución.173 Después de esta resolución, hubo reformas en distintas entidades para despenalizar el aborto, al menos durante el primer trimestre. Algo notorio en la cobertura de los medios fue que la Marea Verde se consolidó en su narrativa como un movimiento social y diverso que llegaba a todos los rincones de México. Las movilizaciones locales tuvieron impacto en la prensa nacional, y ya no solo se comunicaba lo que ocurría en la Ciudad de México, sino que también se reportaban las experiencias de cada estado.

Por otro lado, el impacto de la pandemia de covid-19 llevó a una transformación en el campo de la comunicación. Los medios independientes,174 así como algunos medios digitales,175 comenzaron a generar un impacto positivo al brindar información más apegada a una línea editorial ética y respetuosa de los derechos humanos. Además, el periodismo colaborativo,176 al retomar experiencias diversas, permitió ampliar la narrativa sobre el aborto y, con ello, la perspectiva de muchos sectores de la sociedad.

Otro cambio importante fue que comenzó a reconocerse el trabajo realizado por las colectivas y acompañantes, quienes antes no eran nombradas como tal en las notas periodísticas; se hablaba de grupos de activistas, pero no de colectivas organizadas que acompañaban abortos en los distintos contextos y estados. Ahora los reportajes las incluían como parte de las voces especialistas y se les presentaba como defensoras de los derechos reproductivos.

En 2023, con las decisiones de la Corte que declararon inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en Aguascalientes y en el CPF, el tema del derecho a decidir volvió a las primeras planas de los medios nacionales e internacionales. Las movilizaciones que se llevaban a cabo en las diferentes entidades federativas permitieron a los medios de comunicación transformar la narrativa también desde lo visual. El color verde tomó mayor relevancia gracias a los pañuelos, que para ese momento ya eran el símbolo de la lucha por el aborto legal y seguro.

El tema ocupó la agenda por varias semanas. El aborto se visibilizó como nunca en la televisión, la radio, los medios digitales y los tradicionales;177 las redes sociales también estallaron. Mediante herramientas de escucha digital, GIRE observó que, del 6 al 13 de septiembre, más de 1 500 000 000 de usuarios de las distintas redes sociales generaron contenido, reaccionaron, publicaron y expresaron su apoyo y sus puntos de vista. En un par de días, las y los seguidores de algunas de las redes sociales de GIRE aumentaron más de 50 por ciento.

En esta coyuntura, GIRE analizó 757 notas periodísticas publicadas entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre de 2023 por medios de comunicación que tienen presencia en 36 países de todos los continentes. Las notas fueron difundidas en formato digital, impreso, radiofónico y televisivo.

Debido a la complejidad de la regulación del aborto en México y a lo novedoso del litigio, entre otras causas, algunas notas presentaron información imprecisa que señalaba que el aborto había sido despenalizado a nivel nacional. Sin embargo, en su mayoría, los medios de comunicación se expresaron de forma favorable sobre el aborto y tomaron como principal fuente de información a organizaciones de la sociedad civil y a personas expertas que trabajan por los derechos reproductivos. Si bien hubo diversas interpretaciones sobre lo que sucedió en la Corte, la narrativa predominante fue la que se impulsó desde GIRE; la organización brindó más de 100 entrevistas y sus mensajes en redes sociales, piezas de comunicación y el boletín de prensa fueron replicados en innumerables publicaciones y medios.

Contrario a lo vivido en el 2007, durante esta coyuntura, los grupos antiderechos no tuvieron un papel protagónico. Aunque algunos medios informaron sobre sus acciones y declaraciones, no se convirtieron en la noticia principal ni se les brindaron espacios significativos en la cobertura.178 Además, resalta que en la mayoría de las notas de prensa se reconoció el trabajo de las colectivas, de acompañantes y de organizaciones de la sociedad civil como expertas en el tema.

Entre los reportajes y notas que se hicieron, se reconoció al aborto como un derecho de todas las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, quienes también comenzaron a ser nombradas con más fuerza en las coberturas de los medios, con una línea editorial enfocada en los derechos humanos. Predominó una narrativa que celebraba que las mujeres y otras personas gestantes no fueran criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos y su proyecto de vida, y en la que el aborto se reconocía como un derecho a la salud reproductiva, es decir, ya no como un hecho aislado ni circunstancial, sino como parte de lo que ocurre en la vida reproductiva.

En este contexto, las y los periodistas cubrieron el tema durante varias semanas y trataron de resolver las dudas que surgieron a partir de la sentencia que declaró inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal. Las notas buscaban profundizar en el tema, explicar cuáles eran las consecuencias de esta decisión y cómo se podría ver materializada en las entidades en las que el aborto ya se encontraba despenalizado y en las que no lo estaba. Muchos de los grandes cambios ocurridos en torno al tema de aborto tienen que ver con cambios legislativos, y pese a que no se elaboran con un lenguaje sencillo, los medios de comunicación han comprendido la importancia de citar los marcos legales, para que sus audiencias tengan la posibilidad de profundizar o corroborar el tema. Este esfuerzo por hacer accesibles los marcos legales es una actividad en la que aún queda camino colectivo por recorrer.179

El aborto ya no salió de la agenda mediática; por el contrario, comenzó a formar parte de las secciones de algunos medios digitales y la cobertura de los derechos reproductivos tomó una relevancia inaudita. Después de la determinación de la Corte para despenalizar el aborto a nivel federal, el 6 de septiembre de 2023, hubo una oleada de notas, entrevistas, reportajes y columnas en todo el mundo. El aborto continúa ocupando espacios importantes en los distintos medios de comunicación y, a pesar de que no había transcurrido mucho tiempo desde las últimas primeras planas, la narrativa siguió transformándose de manera positiva.

Aunque el camino todavía es largo, han ocurrido cambios importantes en la forma en la que se narran desde el periodismo los distintos contextos, avances y transformaciones respecto a los derechos reproductivos en México.

Cambios en la percepción social del aborto

Por su parte, la percepción de la ciudadanía sobre el tema también se ha transformado de forma notable. Mientras que en marzo de 2007 (un mes antes de la despenalización del aborto en la Ciudad de México), 65.8 por ciento de las personas en el país consideraba que el aborto debía ser un delito, en octubre de 2019 (posterior a la despenalización en Oaxaca) esa opinión se redujo a 38.4 por ciento, y aún más en julio de 2022, llegando a 28.1 por ciento.180 Además, seis de cada diez personas están en desacuerdo con que se castigue a las mujeres que se practican un aborto, ocho de cada diez están a favor de leyes que permitan el aborto en alguno o en todos los casos (81 % de personas católicas, 64 % de personas evangélicas y 97 % sin filiación religiosa se posicionan a favor), y tres de cada cuatro coinciden en que la legalidad del aborto tiene impactos positivos.181

Lo anterior revela que la opinión pública sobre temas controvertidos como el aborto no es fija e inamovible, sino que depende, entre otras cosas, de los prejuicios que lo rodean, el manejo que se le da en los medios de comunicación y el acceso que existe a información y servicios de salud para practicar abortos de manera legal. Por tanto, la regulación sanitaria, en conjunto con la despenalización total del aborto, cumple una función crucial para garantizar que las mujeres y otras personas gestantes accedan a servicios de salud, así como para promover la despenalización social, que contribuye a eliminar el estigma en torno a esta práctica.

Así, podemos afirmar que, de 2007 a 2023, el cambio en la narrativa de los medios de comunicación sobre el aborto en México ha tenido un impacto positivo significativo en la manera en que las personas lo comprenden y perciben. Este cambio no solo es relevante desde una perspectiva periodística, sino que también ha moldeado las actitudes y opiniones en la sociedad, al mismo tiempo que contribuye a eliminar estigmas. La cobertura mediática más comprometida con los datos y la verificación de la información ha contribuido a avanzar en desmitificar el estigma asociado con el aborto. Al presentar historias centradas en experiencias personales y narradas con respeto a los derechos y la agencia de las personas, los medios han ayudado a sus audiencias a comprender las diversas razones personales y estructurales que llevan a las mujeres y personas gestantes a tomar esa decisión sobre su salud reproductiva.

El cambio en la percepción social del aborto tiene diversas causas:

- Discursos públicos y políticos. A medida que los medios han adoptado un tono más inclusivo y respetuoso, se ha generado un ambiente que favorece la discusión abierta y constructiva en torno a los derechos reproductivos. La sociedad ha mostrado una mayor disposición a cuestionar y replantear sus propias perspectivas.

- Acceso a la información. Existe un mayor acceso a información sobre el aborto. A partir de datos reales y personas expertas en el tema, se difunde información útil a la que se puede acceder de forma segura, libre de estigmas y de desinformación.

- Reconocimiento de la diversidad. Hay más disposición para reconocer la importancia de respetar las decisiones personales, pues se entiende que existe una diversidad de contextos y experiencias. También hay más flexibilidad para nombrar a otras personas con capacidad de gestar, lo que incluye a hombres trans, personas no binaries, intersexuales, de género fluido, agénero y trans masculinas que también abortan.

Si bien las nuevas tecnologías están transformando la manera de consumir información, los medios de comunicación aún tienen un papel relevante en la definición de lo que la sociedad acepta o rechaza. Por ello, se trata de un sector con el que es importante seguir tejiendo alianzas y generar aprendizajes recíprocos.

En resumen, y a partir de nuestro seguimiento en medios, el cambio en la narrativa de los medios de comunicación sobre el aborto ha tenido un impacto positivo en la percepción social que ha promovido la empatía, la comprensión y el reconocimiento del mismo como un evento que puede ocurrir en la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Si bien el panorama actual es más positivo, es imprescindible seguir trabajando por un cambio en la narrativa de quienes nos cuentan las historias.